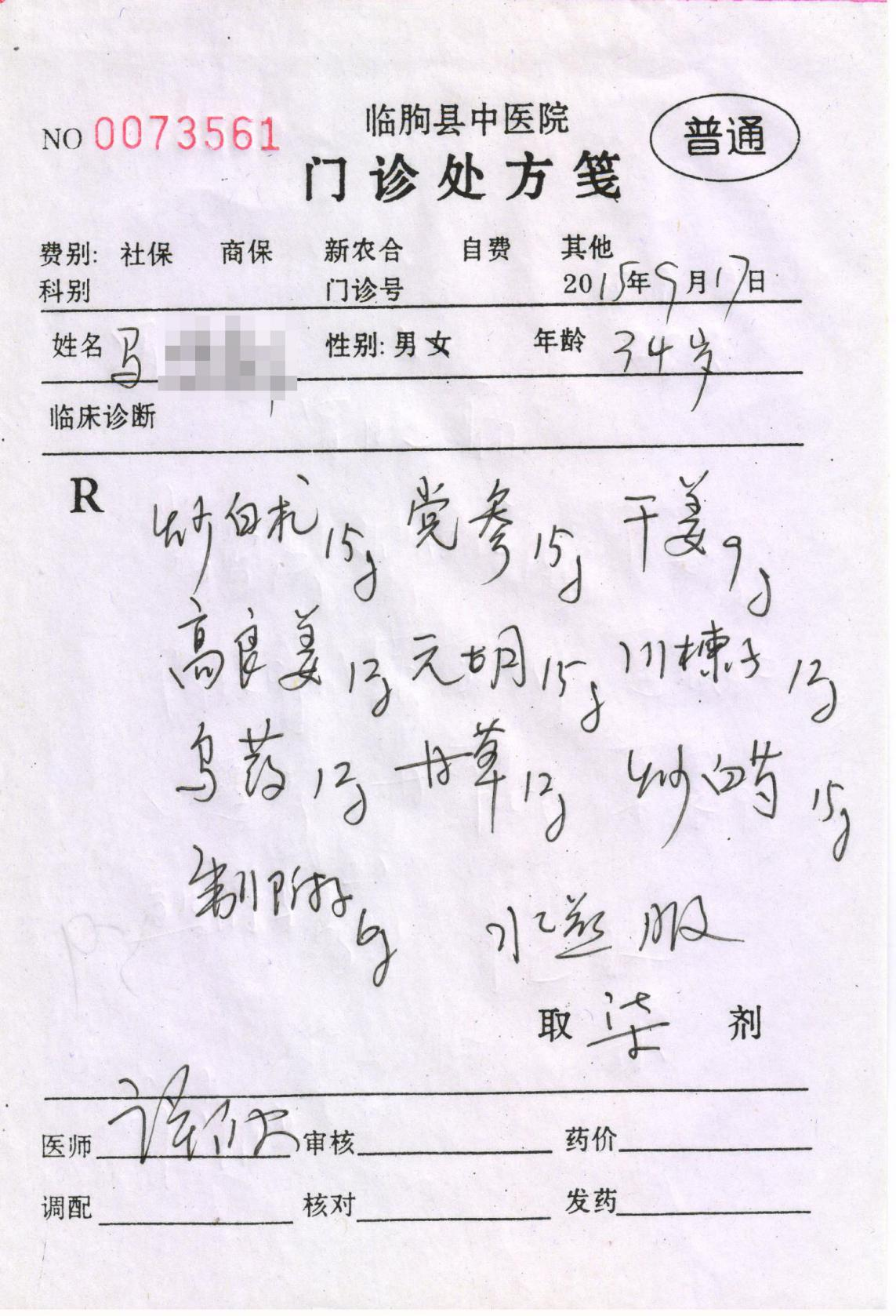

马某,男,34岁,工人。2015年9月17日初诊。

患者脐周隐痛,大便溏泄,时轻时重已有数年,凌晨为重,喜温喜按,乏力懒言。三天前饮食不慎而加重。就诊时,面色少华,舌体胖,质淡红,苔薄白,脉沉紧。

西医诊断:1、肠痉挛。2、慢性结肠炎。

中医诊断:腹痛。证属脾肾虚寒。

治法:温脾补肾,调肝缓急。处方:炒白术15g 党参15g 干姜9g 高良姜12g 元胡15g 川楝子12g 乌药12g 甘草12g 炒白芍15g 制附子6g。 水煎服,取7剂。

10月15日复诊,服上方7剂,腹痛大减而停药。今因天气转冷,旧病复发。伴脊背强急酸痛而复诊。舌淡红,苔薄白,左脉沉紧,右脉沉。上方加狗脊12g 巴戟天12g 制附子加至9g,水煎服。取7剂。

10月22日,症状缓解,饮食增加,体力渐复。患者自取上方15剂,连续服下。

半年后随访,诸证皆去,未再复发。

按:《诸病源候论·腹病诸候》:“久腹痛者,脏腑虚而有寒,连滞不歇,发作有时,发则肠鸣而腹绞痛,谓之寒中。是冷搏于阴经,令阳气不足,阴气有余也。寒中,久痛不瘥,冷气入于大肠,则变下利。”治疗当以温通为主,配合他药。籍能动、能通之力,以收通则不痛之效。方中,高良姜与乌药同用,温中与理气相辅相成;附子理中汤,温阳与补气相得益彰,切中脏气虚寒之病机;甘草温中而不燥烈,缓急止痛而不碍驱邪。俾邪去正安,诸证自除也。